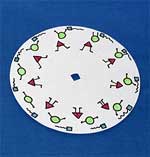

「やりかた 1」では、10個の丸の絵をのせた円盤を速く回しながら直接目で見ると、丸がつながって輪に見えるはずです。これは、人間の目には見たものの像を十分の1秒間ぐらい保つ性質があるからです。ものが速く動くと、像と像が重なって、つながった形に見えるのです。

ところが、動いているものでも、一瞬だけ目に入ればその形や色を見分けることができます。ためしに、黒い面を自分に向けて円盤を回し、動いている扇風機の羽根などをスリットごしに見てください。うまく回すと、つながって見えていた羽根の形がわかるはずです。スリット入り円盤を回してスリットを通して見ることは、スリットと円盤の黒い部分によって、目に入る像を一瞬ごとに区切っていることと同じなのです。

「やりかた 2」では、動いているはずの丸の絵が止まって見えたと思います。これは、絵が一瞬だけ目に入って見分けられるようになったのに加えて、絵とスリットの数が同じだったからです。スリットと絵の位置関係がどのスリットから見ても同じであれば、絵はいつも同じ場所に見えるので、わたしたちは丸の絵が止まっていると感じます。

次に「やりかた 3」では、同じ丸の絵に1周でもとにもどるように、少しずつ位置を変えて手をつけました。こうすると手が動いているように見えるはずです。これは、わたしたち人間の頭がこま切れの像をつなげてとらえるからです。少しずつ形を変えた絵が、瞬間ごとに区切られて次々と目に入ると、動いているように見えるというわけです。映画やテレビはこの原理を利用して動きのある画面を見せています。

ほかにも、たくさん円形の紙を用意して、なわとびをする丸クンや、のびちぢみするシャクトリムシなど、いろいろな絵をかいて試してみましょう。どんな絵でも自由にくふうすると楽しいでしょう。

かいた絵の動きがよくわかるようにするポイントは、

- 大きくて単純な形のものを選びましょう。細かい模様や表情、字などはうまく見えません。

- 変化しない絵の部分は、全コマ同じ形と同じ色にかきます。

- 変化する絵の部分は、1周でもとにもどる動きを表すように、少しずつ位置や形を変えます。

- 放射状に線をひいた下じき用紙を使って、絵と絵の間が等間隔になるようにします。

また、円形を10等分するだけでなく、円を40度ずつに区切った9コマ用の下じきと、32度を3区画と33度を8区画に区切った11コマ用の下じきを用意しておくと、もっといろいろ遊べます。

コマ数を変えると前進・後退

9コマにすると、絵と絵の間かくが10個のスリットの間かくより少し離れていることになります。すると、絵は後ろ向きに動いて見えます。11個の絵では、スリットの間かくよりつまっていますから、スリットごしに見ると絵が少しずつ前向きに動いて見えるはずです。

動きをもっと楽しむには?

1枚の紙にコマ数の違う絵を一緒にかき込みましょう。止まっているものと、前に進むもの、後戻りするものが同時に見られて、楽しいアニメになります。

©2002

科学の祭典「科学実験Web2002」運営委員会

All rights reserved.