太陽や電灯の光は色がついていないように見えますが、本当はいろいろな色の光が混ざっています。(科学の言葉では太陽や電灯の光を白色光といいます。)

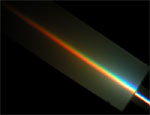

このことは、空にかかる虹やプリズムを通した太陽の光が、赤、橙、黄色、緑、青、あい、紫の7色に別れることから、みなさんも知っているとおりです。

太陽から出た光は、地球をとりまく空気の層を通ってくる間に、空気の分子(酸素や窒素などの分子)によって散乱(ちら)されます。そのちらされ方は、7色の光のうち赤い方ほどちりにくく、紫に近くなるほどちらされやすくなる性質があります。

このことは、スライド映写機の光とプリズム・水槽を使った実験(上の写真)で確かめることができます。スライドの光をプリズムで分け、それを水槽にあててみると、紫にちかい色の光はすぐにちってしまい、赤い色の光ほど遠くまでとどきます。

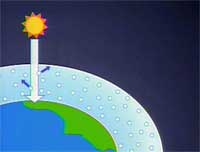

上からあててたとき |

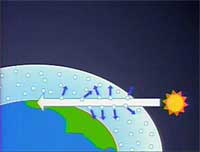

横からあてたとき |

さて、かい中電灯でペットボトルの上から照らしたとき、中の水は青く光ります。これは昼間の青空をあらわしています。底の方から光をあててペットボトルの口を見ると赤くなりました。これは夕日をあらわしています。

ペットボトルの上から光をあてたのは、昼間の太陽と地球の関係ににています。昼間は太陽からの光が私たちのところに届くまでに通過する空気の層の長さが短く、青い色の光が散乱されてしまい、太陽そのものは青色が抜けて黄色っぽく見えます。また、散乱された青い光が私たちの目に入ってくるので、空は青く見えるのです。

これに対して夕方は、太陽からの光が通る空気の層の長さが長く、私たちのところに届くのは赤い光がほとんどになり、他の色の光はみんな散ってしまいます。そのために太陽は赤く見え、またその光が雲やチリにあたって赤い夕焼けになります。

ペットボトルの底からかい中電灯で光をあてて、口の方を見て赤くなっていたのと同じしくみです。

太陽が上からあたったとき |

太陽が横からあたったとき |

©2002

科学の祭典「科学実験Web2002」運営委員会

All rights reserved.