化学に対する心を燃やしたい 化学に対する心を燃やしたい

私は、念願のサイエンスキャンプに参加できて、すごくうれしいです。今年高一になって、初めて化学IBを教わり化学(科学)の楽しさが最近分かり、興味を持っていました。そこに、化学部顧問の先生が薦めてくれて、友達はみんな行くかどうか分からなかったけれど、応募しました。当選(?!)していて、真っ先に化学の先生に伝えました。女の子一人だという事も知ったけれど、別に気にしないで、二泊三日を楽しめました。男の子とも話ができるまで仲良くできて、安心しました。

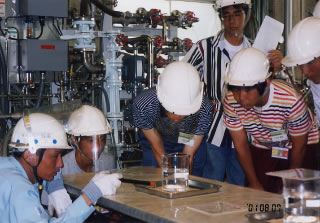

二泊三日、勉強して一番関心がもてたのは「チャレンジ!ナトリウム」でした。ナトリウムは授業中実験で使用するものだけれど、米粒のようなナトリウムしか見た事がありませんでした。ここでは、ナトリウムのかたまりを見ることができました。さわってみてチーズ程の柔らかさだったり、酸素に触れるとピンクに変色していったりする事を実際自分の目と手で体験できて良かったと思いました。他にも、少し難しかったけれどもパソコンを使用して計算したり、原子炉の模擬運転をしてみたり、めったにさわったり見たりできない(もちろん原子炉もそうだが)電子顕微鏡で髪の毛などを見て、とても勉強になりました。また、絶対ここの大洗の核燃料サイクル機構に来て、化学に対する心を燃やしたいです。

静岡雙葉高等学校一年 核燃料サイクル開発機構に参加

クラブの先輩の言葉 クラブの先輩の言葉

クラブの先輩が二年前にサイエンスキャンプに参加され言われていた事が、「今まで自分が体験したことのないような事ができるし、自分が今まで習ってきた知識をより深い所から学べるよ。」と、言われていました。僕は農業高校の生徒ですが、理科的な知識がなかったので、はっきり言って参加することに抵抗心を抱いていました。「サイエンスキャンプ」というのは理系が得意な人がその知識をより高度な所で高めるという自分の中で想像するものがありました。

夏休みに入る前の7月に、「サイエンスキャンプ2001」の募集要項が学校に来ていました。その要項のプリントをパラパラと見ているうちに、農業環境技術研究所のスケジュール表に目が止まりました。特に僕が気になったのは、「植物はどのようにして養分を獲得しているのか?」コースというもので、そのコースでは主に土壌と植物の根に注目し実験を行っていく、そんな感じでした。

僕は今、土壌学にとても興味を持っていて、学校のプロジェクト研究でも、土壌の違いによるトマトの収量調査を行っています。サイエンスキャンプでは土壌についての知識を学べるし、プロジェクト研究にも生かせると思いました。是非、参加してみたいと思いました。

しかし自分の今ある知識だけで、理解できるか、研究室の人たちの迷惑にならないだろうかという不安がよぎりました。そんな不安も担任の先生の一言によってなくなりました。

「向こうに行ったらたくさん友達作ってこい。こういう経験はめったにできないし、参加するだけの価値はある。」

研究所に到着した時は、研究所の人たちとも他の参加者ともあまり会話がありませんでしたが、研究所の人たちは、本当に温かく、どんな質問にも懇切丁寧に教えてくださいました。友達の輪も全国に広がりました。

広島県立西条農業高等学校二年生 農業環境技術研究所に参加

僕を燃えさせてくれた三日間 僕を燃えさせてくれた三日間

早いもので、サイエンスキャンプに参加していた時の猛暑に比べ、今はもう夏も終盤となり受験勉強に励む毎日です。

キャンプは本当に行って良かったです。帰った翌日、早速学校にいき、先生や友達に自慢のFPGA基板を披露しました。先生は僕の生き生きした顔に「行かせてよかった」といった表情で、友達はキャンプの内容の濃さに、「オレも行ったらよかったあ」と悔やんでいました。神奈川県に住み、外資系コンピュータ会社に勤める兄も、似たような研究をしているらしく、「オレも学びたかった」などと言っていました。

キャンプ中の話もしましょう。初め講義室に入った時、全員に一台ノートパソコンが用意されているのを見て興奮しました。「来たあ!」という感じでした。一日目は講義。二値論理や論理回路などについて学びました。かなり興味深かったです。理解は七割ぐらいかな。昔プログラミングをかじったので少しはのみこみが早かったかもしれません。二日目からは実技に入りました。プログラミングです。基礎を学んだ後は、各自作りたいものを作れ、ということでした。最終日に発表するとのことだったので、みんなにウケるならゲームをやろ、ということで二桁スロットマシーンを作りました。「77」と揃えばメロディが鳴るといったものです。ここでも昔のプログラミング経験が少し生きたようです。それでもつまった時には研究員の関山さん戸田さんに助けてもらいました。すぐに対策を教えてくれてすごいなあと思いました。おかげで発表も大成功だった…はずです。

今回のキャンプは確実に僕を大きくしました。そういえば二日目は夜遅くまでプログラムしたなあ…。それほど僕を燃えさせてくれて、ありがとうございました。

大阪府立富田林高等学校三年 産業技術総合研究所つくばセンターに参加

|