1. はじめに

私的利用のための動画

体育祭や文化祭、旅行先などで動画を撮影し、自分や家族・友人などの限られた範囲でその動画を楽しむような場合であれば、たとえばレコード会社から発売されている音楽を取り込むことも認められます。また、他人を撮影しても、「内々で楽しむだけの動画だから」という理由で黙認してもらえることもあるでしょう。

科学技術映像祭に応募する動画

一方、科学映像技術祭に応募する動画は、家族や友人などの限られた範囲で利用する動画ではなく、多くの人々に観てもらうことが想定されています。

この場合、著作権法上、他人の著作物を利用することには大きな制限があります。たとえば、レコード会社から発売されている音楽を取り込むことは認められません。また、肖像権や個人情報など、他にも注意しなければならない法律・権利があります。

ただ、このような注意事項はそれほど難しいものではありません。

注意事項をこのガイドラインにわかりやすくまとめましたので、ぜひ、このガイドラインを読んで、楽しくやりがいのある映像制作に打ち込んでください。

2. 音楽の取り込み

著作権法上の制限

たとえば、レコード会社から発売されている音楽の歌詞・メロディには、作詞・作曲者の著作権があり、JASRACやNexToneという著作権管理事業者が著作権を管理しています。

また、その音源には、歌唱者(メインアーティスト)や演奏者(バックミュージシャン)、音源の制作者(レコード会社など)の権利(著作隣接権といいます)も含まれます。

そのため、科学技術映像祭に応募する動画には、レコード会社から発売されている音楽など、他人が権利を有する音楽を取り込むことはできません。

録り込むことができる音楽

(1) オリジナルの音楽

皆さんが自分で作曲・演奏を行った音楽や、DTM(パソコン上での音楽制作のこと)で自分で制作した音楽であれば、自由に利用できます。この場合、他人の音楽の盗作にならないように十分に注意しましょう。また、音楽の制作過程で、他人の音楽をサンプリング・リミックスすることもできません。

(2) 許諾を得ている音楽

たとえば、学校の友人に作ってもらった音楽などで、作詞者・作曲者・歌唱者・演奏者を含む、その音楽の著作・制作に関わったすべての人から「科学技術映像祭に応募する動画で使うこと、様々な場所・方法で多くの人々に視聴される可能性があること」について許諾を得ることができれば、その音楽を利用できます。

この場合も、盗作でないかどうか、他人の音楽のサンプリング・リミックスをしていないかを確認しましょう。

また、口約束で許諾を得るだけでなく、書面で許諾を得るようにしましょう。

(3) ストックミュージックの音楽

動画制作で自由に利用することができる音楽をインターネット上で販売している事業者があります(なかには無料のものもあります)。こうした音楽は「ストックミュージック」と呼ばれています。

このような事業者から購入した音楽も、権利者から許諾を得ているといえるので、科学技術映像祭に応募する動画に取り込んで利用できます。

ただし、ストックミュージックは、利用の範囲に制限があることが通常です。もしかすると、 「私的利用の範囲のみで利用可能」という制限があるかもしれません。

ですので、「その音楽は、ほんとうに様々な場所・方法で多くの人々に視聴されるような動画で利用してもいいのか」ということを、利用規約などでしっかりと確認しましょう。

そして、その利用規約を保存しておくことが望ましいです。

3. 画像(写真・イラスト、図・グラフ)などの転載

著作権法上の制限

たとえば、書籍やインターネット上に掲載されている写真・イラストなどは、著作権法により保護されています。

また、図・グラフなども、著作権法により保護される場合もありますし、たとえそうでないとしても、無断での転載は望ましくありません。

そのため、科学技術映像祭に応募する動画には、原則として、他人が制作(著作)した写真・イラスト、図・グラフなどの画像を転載することはできません。

そのため、科学技術映像祭に応募する動画には、原則として、他人が制作(著作)した写真・イラスト、図・グラフなどの画像を転載することはできません。

転載できる画像

(1) 許諾を得ている画像

画像の制作者(著作者)から、 「科学技術映像祭に応募する動画で使うこと、様々な場所・方法で多くの人々に視聴される可能性があること」について許諾を得ることができれば、その画像などを利用できます。

この場合、ほかに共作者がいないかを確認し、共作者もいるようであれば、共作者からも許諾を得る必要があります。

また、口約束で許諾を得るだけでなく、書面で許諾を得るようにしましょう。

(2) ストックフォトなどの画像

動画制作で自由に利用することができる写真をインターネット上で販売している事業者があります(なかには無料のものもあります)。こうした写真は「ストックフォト」と呼ばれています。イラストについても、同様のサービスがあります。

このような事業者から購入した画像も、権利者から許諾を得ているといえるので、科学技術映像祭に応募する動画に取り込んで利用できます。

ただし、ストックフォトは、利用の範囲に制限があることが通常です。もしかすると、 「私的利用の範囲のみで利用可能」「ひとつの動画に◯枚まで利用可能」といった制限があるかもしれません。

ですので、「その画像は、ほんとうに様々な場所・方法で多くの人々に視聴されるような動画で利用してもいいのか」ということを、利用規約などでしっかりと確認しましょう。

そして、その利用規約を保存しておくことが望ましいです。

(3) 引用として認められる場合

著作権法には「引用」(著作権法32条1項)という規定があり、「引用」として認められれば、画像を転載しても著作権侵害にはなりません。「引用」の典型例は、ある小説を批評する記事を執筆する場合に、その小説の一部を記事上に転載することです。

「引用」として認められるためのポイントは、動画の内容的に必要な範囲でのみ画像を転載し、かつ、きちんと出典を明記することです。

ただ、正確には、以下のすべての要件を満たしている必要があると考えられています。

- ①公表された著作物であること

- ②自分の著作物が「主」、引用元の著作物が「従」といえる主従関係があること

- ③自分の著作物と引用元の著作物が明瞭に区別できるように転載していること

- ④公正な慣行に合致し、引用の目的上正当な範囲であること

- ⑤出典を明示すること

- ⑥改変等を行わないこと

これらの要件を満たしているかどうかは、専門家でなければ判断できない場合も少なくありません。迷うようであれば、きちんと許諾を得た画像のみを利用するようにしましょう。

4. 人物(人の顔)の撮影

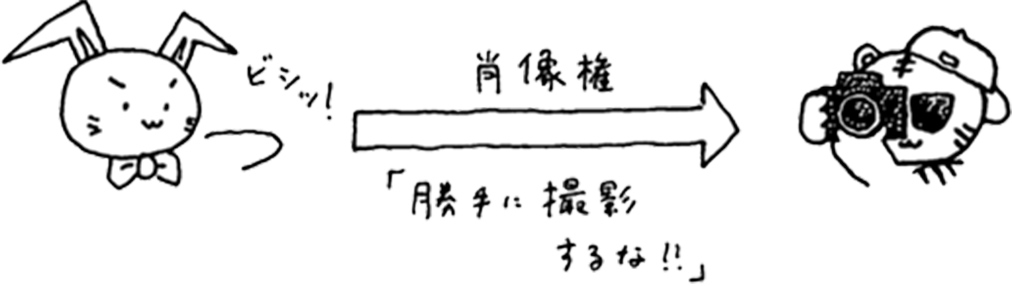

肖像権

たとえば、皆さんが街を歩いているときに、知らない人からじろじろとスマートフォンで撮影されたら嫌ですよね。このような場合、皆さんには「勝手に撮影するな!」という権利があり、これを「肖像権」といいます。

とはいえ、後ろ姿や身体の一部しか写っていない場合や、顔が写っているけどはっきりしなくて誰なのか判別できないような場合は、肖像権侵害にはなりません。不特定多数の通行人がたまたま一瞬写り込んだだけの場合も、肖像権侵害にはならないことが通常です。

一方、数秒間でも、その人に焦点を合わせて撮影しているような場合、肖像権侵害になる可能性があります。

そのため、動画の制作にあたっても、肖像権に配慮しなければなりません。

肖像権侵害にならないポイント

肖像権侵害の有無については難しい論点がありますが、ここでは肖像権侵害にならないための3つのポイントをお話します。

(1) できる限り他人(特にその顔)を撮影しない

動画の内容的に必要ないのであれば、他人(特にその顔)を撮影しないようにしましょう。

(2) 撮影が必要な場合は許諾を得る

誰かに対するインタビューなど、他人を撮影する必要があるときは、 「科学技術映像祭に応募する動画で使うこと、様々な場所・方法で多くの人々に視聴される可能性があること」について許諾を得るようにしましょう。

また、口約束で許諾を得るだけでなく、書面で許諾を得るようにしましょう。

(3) ぼかし処理する

多くの人々が通る路上での撮影が必要な場合など、許諾を得ることが難しい場合は、ぼかし処理するようにしましょう。

肖像権についての考え方

念のためにお伝えすると、「これらの3つのポイントをすべて守らなければ肖像権侵害になってしまう」というわけではありません。肖像権侵害になるかどうかは、顔がどの程度写っているかという要素だけではなく、どのような目的・内容の動画であるか等によっても左右されます。

たとえば、ある商品の広告CMの動画に無関係の人の顔が写りこんでしまう場合は肖像権侵害と判断されやすいですが、この時代の街の風景を歴史に残すための資料集で路上の人の顔が写るように撮影しても肖像権侵害とは判断されにくいでしょう。

プロの映像制作者は、場合によっては肖像権侵害と言われかねないリスクも考慮しながら、ぼかしをかけるかどうかを判断することもあります。

5. 個人情報

個人情報保護法

住所・氏名・電話番号など、個人を特定できる情報は、個人情報保護法により保護されています。また、厳密には個人情報保護法の規制には該当しないとしても、個人情報を推測できるような情報を漏洩してはならないという社会的要請があります。

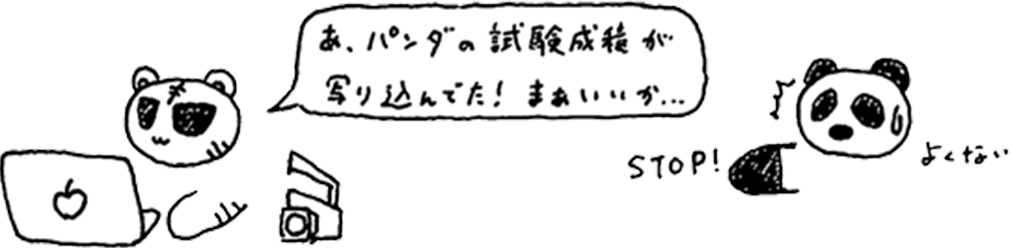

ですので、住所や電話番号、試験成績などの記載が写り込んでしまった場合は、必ずぼかしをかけることが必要です。

これは、他人の情報だけでなく、自分の情報についても同様です。

これらの情報は、ワンカットごとに確認し、できる限り広範にぼかしをかけるようにしましょう。特にパソコン画面や名簿、名札などが要注意です。

6. 撮影場所についての注意点

(1) 道路での撮影

道路で動画を撮影する場合、通行している人や自動車の妨げにならないように十分に注意しましょう。

通行の妨げになる撮影の場合(たとえば、三脚などの撮影機材を使ったり、大人数で撮影するような場合)、道路交通法により、事前に所轄の警察署の許可が必要になります。

(2) 公園・河川敷での撮影

公園や河川敷は、多くの場合、撮影のための申請の要否が公式ウェブサイトに公表されています。たとえば、昭和記念公園のウェブサイトでは、「写真又は映像等を営利目的で撮影するものについてはロケ申請が必要」、「個人利用の範ちゅうであれば申請は不要」とされています。

ただ、「個人利用」に該当するかどうか迷う場合もあるかもしれません。

具体的な申請の手続が不明な場合や、申請の要否が微妙なケースは、それぞれの公園を管理する事務所を調べて、問い合わせてみましょう。

(3) 学校内での撮影

学校内で動画を撮影する場合、学校に許諾をもらうようにしましょう。大学は、構内での撮影を一律禁止しているところも多いので注意が必要です。

いずれにしても、学校が定めた動画撮影のルールをしっかりと守るようにしましょう。

(4) 店舗・寺院など

大規模な商業施設の場合、撮影の許可が得られにくい傾向にありますが、小規模な会社や個人が経営している飲食店は、事前に話をすれば撮影に協力的なところも多くあります。いずれにしても、「他のお客さんやお店のスタッフを撮影しないように」のような条件を付されることがありますので、条件を守って撮影しましょう。

観光スポットとなっている寺院や神社は、撮影に寛容なところもあれば、周囲への迷惑に配慮して撮影を禁止しているところまで様々です。

事前に、撮影の目的、時間帯や撮影の規模などを伝え、撮影を許可してもらえるか確認しましょう。

7. よくある質問

- 街頭での撮影中にビルの看板の企業名やロゴが写り込んでしまったり、教室での撮影中にペットボトルの企業名・商品名が写り込んでしまったりすることは問題ありますか?

- 基本的には問題ありません。

- 街頭での撮影中に、数秒間、たまたま街頭に貼ってあるポスターが写り込んでしまったり、街で流れている音楽を録り込んでしまうことは問題ありますか?

- 基本的には問題ありません。

- ①動画の撮影に付随する写り込みとして正当な範囲内であること

- ②写り込んだ著作物が、動画の軽微な構成部分にとどまること

- ③著作権者の利益を不当に害するものでないこと

- 街頭での撮影中に、街を走る自動車のナンバープレートが写り込んでしまいました。自動車のナンバープレートにはぼかし処理をする必要はありますか?

- 基本的には、ぼかし処理をする必要はありませんが、所有者がわかる状況や所有者が推測できる状況であればぼかし処理することが望ましいです。

企業名やロゴ、商品名は、商標権という権利で保護されています。たとえば、アップル社は、パソコンにリンゴのロゴを商標として表示する権利(商標権)を登録しているので(国際登録1014459)、他社がパソコンにアップル社と同じ(または類似の)リンゴのロゴを商標として表示して販売するのは商標権侵害になります。

もっとも、商標権は、あくまで、登録された商標(または類似の商標)を、自分の商品やサービスの商標として使用すること(商標的使用)が禁止されるだけです。著作権と異なり、商標権は商標の複製(撮影)が禁止されるわけではありません。

ですので、動画の撮影中に企業のロゴが写り込んだくらいでは、商標権の侵害にはなりません。

テレビでは、街頭の看板やペットボトルの商品名にぼかしがかかっているのを目にしますが、これは、法律上の要請ではなく、スポンサー企業との関係で、ぼかしをかけているにすぎません。

街頭のポスターや街で流れている音楽は著作物ですので、動画で写してしまったり録り込んでしまうと、著作権侵害になるようにも思えます。

しかし、このようなたまたまの写り込みが著作権侵害になってしまうのでは、動画撮影などのコンテンツづくりに支障が生じてしまいますね。

そこで、著作権法では、

という要件を満たす限り、著作権侵害にならないとされています(著作権法30条の2)。

街頭での撮影中に、数秒間、たまたま街頭に貼ってあるポスターが写り込んでしまったり、街で流れている音楽を録り込んでしまったりするという場合であれば、通常、この要件を満たし、著作権侵害にならないと思われます。

昔は、運輸支局で自動車のナンバーから持ち主の氏名・住所を調べることができたようですが、現在はそのようなことはできません。そのため、自動車のナンバープレートそれ自体が個人情報の特定につながるわけではありません。

ですので、道路を行き交う自動車のように、誰のものか推測もできない自動車については、ナンバープレートにぼかし処理をする必要性はありません。

ただし、「その人の車だ」と所有者がわかる状況や推測できる状況で自動車のナンバープレートを写してしまうとストーカー行為に利用される可能性があります。

そのため、所有者がわかる状況や所有者が推測できる状況で自動車を撮影する際には、ナンバープレートにぼかし処理をするのが望ましいです。